Noch in diesem Jahr wird der Bundesrat den eidgenössischen Räten einen Vorschlag unterbreiten, wie die Prinzipien der Redlichkeitskultur künftig ins Schweizer Gesetz aufgenommen werden können. Es ist das Bundesamt für Justiz welches das Postulat «Redlichkeitskultur im Schweizer Recht» (20.3463) bearbeitet und sich auf die Suche nach möglichen Lösungsansätzen gemacht hat. Es hat zur Unterstützung von der Foundation for Aviation Competence eine Studie anfertigen lassen, die einen Rechtsvergleich mit europäischen Staaten und eine Stakeholder Analyse in den Schweizer Hochrisiko-Branchen beinhaltet.

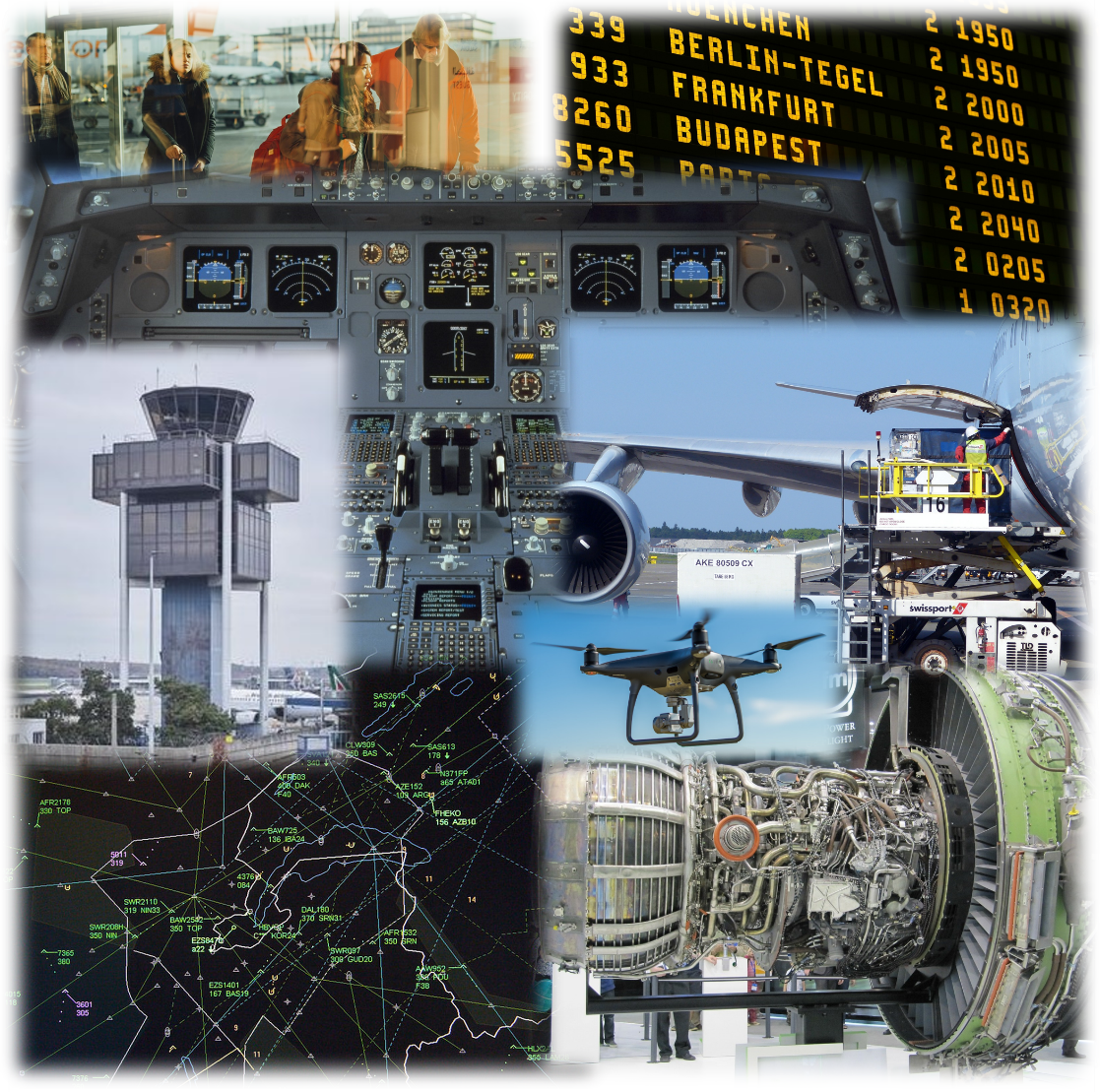

Die Beantwortung des Postulates ist der Beginn einer Rechtsentwicklung, die für die Schweiz von besonderer Bedeutung ist. Es geht darum, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Verbesserung der Sicherheit dienen. Das Lernen aus gemeldeten Fast-Vorkommnissen, aus unerwünschten Ereignissen und aus sicherheitsrelevanten Hinweisen soll durch diese künftig besser möglich sein. Heute hängt das Strafrecht drohend über jenen, die melden, Aussagen machen oder Hinweise geben. Schweigen lohnt sich und damit ist das ‘Nichtlernen’ im Gesetz angelegt. In unserer heutigen Welt mit komplexen soziotechnischen Systemen, die zudem von Krise zu Krise eilt, ist das eine Anachronismus. Wer macht sich den heute noch vor zu wissen, wie alles zusammenhängt und funktioniert? Diese Frage stellt sich zunehmend auch in Unternehmen, die grosse Risiken unter organisatorische Kontrolle bringen müssen. Unternehmen in der Medizin, der Luftfahrt, der Energiewirtschaft und im Bahnwesen. Sie alle sind zwingend darauf angewiesen, dass sie von ihren Mitarbeitenden Informationen darüber erhalten, wo es im ‘System’ klemmt, wo Risiken organisatorisch angelegt sind.

Solange sich der Staat das Recht ausbedingt ungeachtet der Kollateralschäden auf die meldebereite Sicherheitskultur in diesen Unternehmen anklagend und strafend einzugreifen, solange bleiben diese Risiken wie vergrabene Minen angelegt und nicht adressiert. Wollen das die Passagiere im Flugzeug und in der Bahn? Wollen das die Patientinnen und Patienten, die im OP auf den chirurgischen Eingriff warten? Wollen das die Menschen, wenn sie Strom vom Kernkraftwerk beziehen? Wollen das unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier?

In der Luftfahrt existiert seit Jahren für spezielle Berufsgruppen eine Meldepflicht. Sie ist gesetzlich geregelt und geht einher mit dem Schutz der Meldeperson, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um Vorsätzliches oder Grobfahrlässiges. Diese Regelung hat dazu geführt, dass sich in den Unternehmungen eine lernende Fehlerkultur, die Just Culture (auch Redlichkeitskultur genannt) etabliert hat. Doch diese gilt nur innerhalb des Unternehmens und muss mit dem Damoklesschwert der Strafverfolgung klarkommen. Niemand, auch die Stakeholder der Luftfahrt nicht, fordert eine generelle Straffreiheit. Willentliche Verstösse, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gehören bestraft. Doch die Autorität des Staates und damit seine Macht sollte zum Wohle der Sicherheit mit transparenten Verfahren und Vorgaben dahingehend gemässigt werden, dass er per Gesetz angehalten wird, eine Balance zu finden zwischen strafrechtlichem Anspruch und Anspruch auf Lernen und Verbesserung der Sicherheit.

Die Schweizer Luftfahrt hat sich nun mit einem Whitepaper zu Wort gemeldet. Es erklärt die Zusammenhänge, erläutert die Bedeutung für die Sicherheit und macht konkrete Vorschläge zur angelaufenen Rechtsentwicklung. Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt, dass fortschrittliche Staaten geeignete Lösungen für die gesellschaftlich so relevante Güterabwägung zwischen Strafverfolgung und Verbesserung der Sicherheit dank Lernen gefunden haben. Es gibt Ansätze, die das eine nicht gegen das andere ausspielen. Das sehen auch die Internationale Civil Aviation Organization (ICAO) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) mit ihren zahlreichen Empfehlungen an die Nationalstaaten so. All das macht Mut und gibt Hoffnung, dass sich der Blick des Schweizer Gesetzgebers weitet und er sich nicht mehr den enormen Entwicklungen unserer soziotechnischen Systeme verschliesst. Denn diese verlangen ein Umdenken und rufen nach neuen, adäquaten Lösungen.

Ich wünsche den Leserinnen und Leser eine angeregte Lektüre:

AEROSUISSE: Verankerung der Just Culture Prinzipien im Schweizer Recht